我是2008年去法國巴黎西帖國際藝術村駐村。那是一個還沒有智慧型手機的時代,也就沒有Google Maps,更不用說Uber等現在去歐洲還偶爾可仰賴的交通工具。依稀記得出門時還是得帶著地圖、背包裡還是會有小型數位相機,想記下發生過的點點滴滴。彼時,Facebook才起家不久,剛要席捲全球。人和人之間的認識還是相對傳統,或許是等待電梯時打招呼的片刻,或許得透過開放工作室Open Studio的張貼,然後會有一小群人聚集在一起。

因為時間實在過了太久,努力回想自己做了什麼事情,或是對現在仍在創作(還在努力平衡創作/工作/生活)的我來說,那段時光的意義究竟是什麼?巴黎駐村時光對我的創作有什麼樣影響?其實真說不上來,怕一不小心會變成一篇如考古出土的文章。收到此篇文章邀稿時,第一個想法就是擔心無法給出什麼實質建議或能借鑑的經驗。但轉念想想,2008年之後的幾年,我陸續帶著不同作品「回到」巴黎,有時是紀錄片、有時是跨領域劇場演出。而每次再訪巴黎,都宛若能與那個駐村時期的自我,在某些街角不期而遇。於是我想,這篇駐村回望,絕非要跟大家分享如何與駐村單位交流、如何和策展人碰面,又或趁地緣之便去走訪各大巨型藝術節。而僅僅只是14年過去了,駐村可能留下了些什麼?若你/妳也即將踏上駐村的旅程,若你/妳出發的此刻也才20幾歲,或許可聽聽這一點點「考古」般的小故事。

我發現,我記下的都是曾住在那裡的小細節:某一場突如其來的大雨,讓我不顧來訪的友人,自己衝過橋回工作室,朋友氣炸了;去上法文課的早上,有時會在轉角連鎖麵包店買點吃的;課堂中多是伴侶外派法國,而來學習法文的日本太太們,因此練習時總是穿插一些日文的「不好意思」與笑聲;自己半吊子又不太正確的法文鬧得幾場笑話;在那段時期遇到的人,多年後再次於不同城市相遇的時刻。才剛寫到這裡的我在想,這些自我感覺浪漫的記憶,究竟是巴黎這座城市帶給我的,還是我賦予這座城市的呢?

當時申請駐村的我,從英國念完碩士回臺工作約3年,除擔任一個電影長片助導外,也開始以影像設計身份與各中小劇場、音樂人、舞團合作。經歷了3年各種領域、大小劇場,甚至巡迴一些城市後,對於要「全職」當一個藝術創作者,其實還停在只有一個朦朧概念的階段。或許是劇場背景使然吧,我並沒有在「成為單人藝術家」與一份職業間牽起明確的連結。甚至我所學習的創作,常常是一群人一起完成的。當時我僅知道,有些事情和感觸,想用我會或是我想像中的方式把它創作出來,現在想來是「我想做創作,但不知道創作如何成為一個職業」的階段(說老實話,我現在仍然在摸索當中)。因此經歷了3年多忙碌,甚至瘋狂的Freelancer生涯,我知道自己需要休息、Reset,更需要新的養分,而駐村申請,很明確地成為當時非常好的選項。相對於同輩朋友往往在創作旅程進行到一個階段,比方5年至8年以上才申請駐村,我成了非常年輕就得到駐村機會出發的創作者。

長達半年的駐村,除了休息之外,尋找自己的生活步調是非常重要,我也開始了人生第3次學法文的經驗。從第1次大學時代嚮往到法國留學,便先在臺灣補習了一遍,其後暑假又到了法國上法語學校(但對當時太年輕的我,法國或巴黎的人事物,讓我最後決定去英國唸書),而數年過後,終於有機會在法國生活,我便報名了法語課,再度從過去完成式開始學起。除了生活規律以外,這種非升學為目的的法語班,每天學習點餐、問路的句型,默默地成為我在駐村階段的第1個作品《一號線》創作原型及聲音。在沒有什麼拍攝資源情況下,我找了一位剛做完碩士製作的建築系網友,拿著簡易的攝影機,於巴黎地鐵1號線的每一站,拍下我吃完一根根法國棍子麵包的影像。而後,這些素材又再度轉譯,受邀到台北當代藝術館MoCA Taipei展出,命名為《迷走地下計畫》。

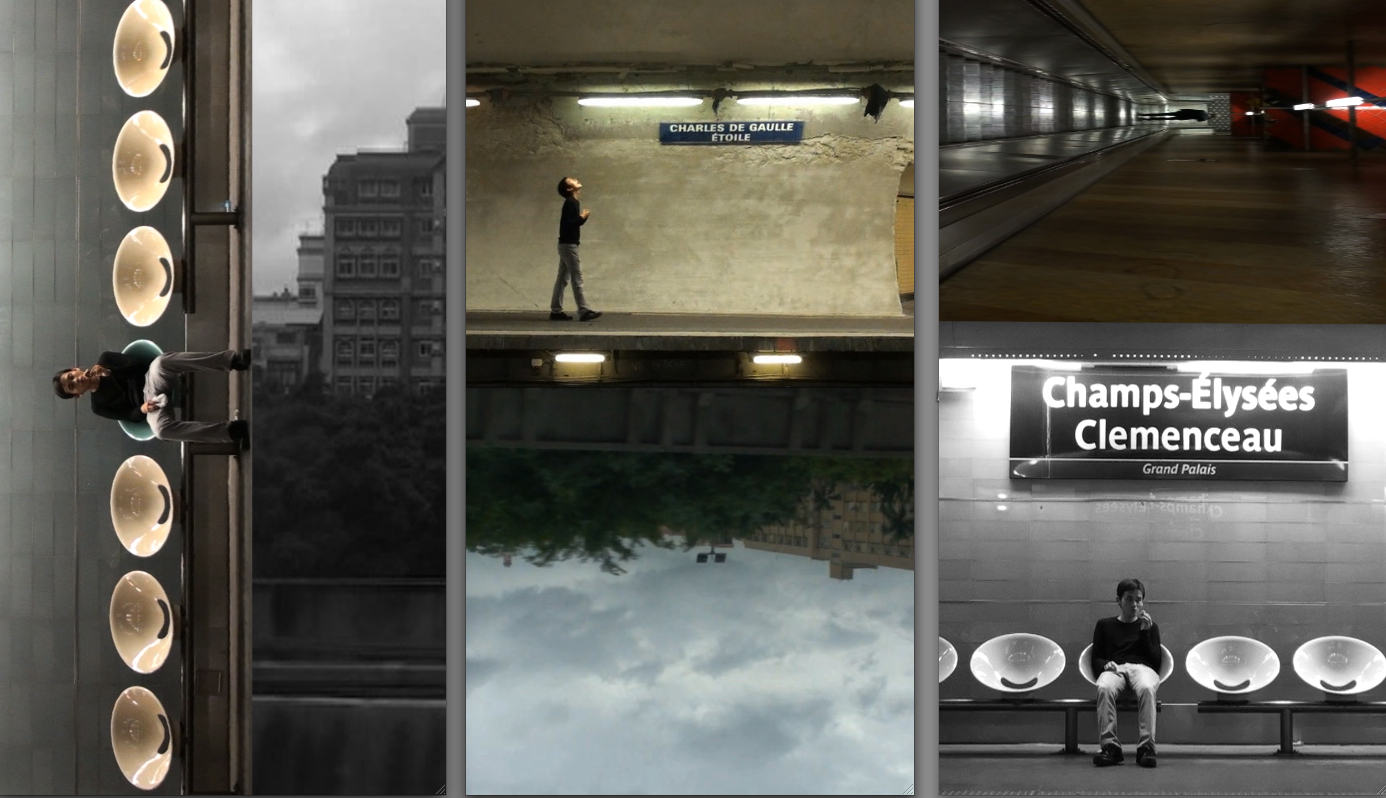

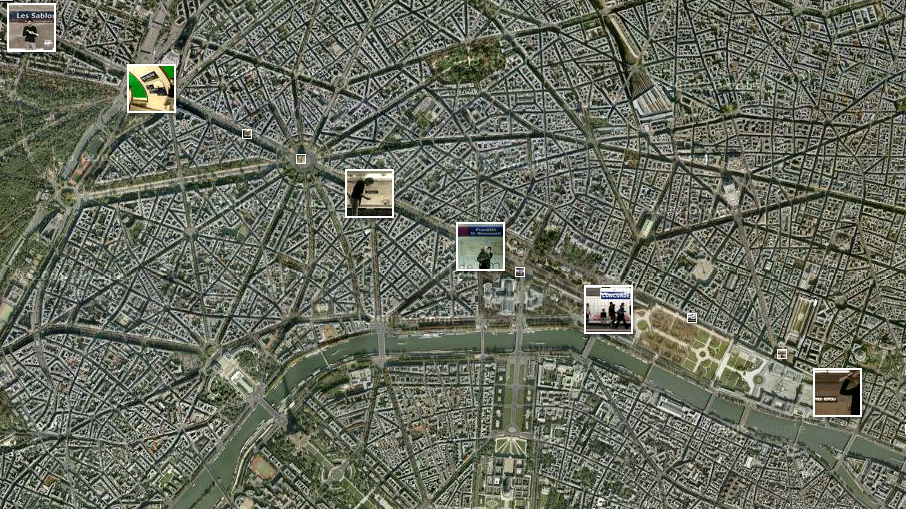

於巴黎駐村時期作品,後受邀發展成為多頻道錄像裝置《迷走地下計畫》

於巴黎駐村時期作品,後受邀發展成為多頻道錄像裝置《迷走地下計畫》

《迷走地下計畫》透過行動,連結並企圖於巴黎植入一個外來者的存在

《迷走地下計畫》透過行動,連結並企圖於巴黎植入一個外來者的存在

另外一個深深吸引我到法國的原因,是因為我當時非常著迷於法國作家瑪格麗特・莒哈絲(Marguerite Duras)的作品。受到大學老師林如萍的影響,我開始大量閱讀莒哈絲以及她晚期情人-揚・安德烈亞(Yann Andréa)的作品。如萍老師當年趁著暑假來訪法國,我們便拜訪了莒哈絲故居,走訪她大量書寫的海灘。有時在工作室中,又或在塞納河四處,以極為簡單的攝影機拍攝捕捉我們與莒哈絲「隔著時間、空間甚至精神」的對話。而後續也完成了《待消失的影片》這部作品,並有幸入圍台北電影節。

與林如萍老師於法國拍攝完成之《待消失的影片》

以上2個在駐村期間完成的作品,基本上沒有完整的計畫或前置作業。對我來說,很像是企圖以影像來書寫,並且與那段時光對話。有時是法語課程的上課片段,有時是中文化的莒哈絲世界。而這些沒有計畫、不為了什麼而做的創作,現在看來既簡樸的同時,卻也非常奢侈。邊拍邊找,成了我之後在各個創作領域中習慣的創作模式。我總是發現,沒有設計安排過而發生的畫面、事件,總是比預先規劃、分鏡的想法有趣太多了。有些事,是無法先在家中、在筆記本上先寫好的。我依舊會寫下無數種可能,但真的上路時,拍得總是這些可能之外。好比,我沒有設定海邊的光線、人群、飛鳥,但隨著抵達的時間,大自然成了我的打光師,鏡框中的一切遠遠的對應莒哈絲的文字。而我僅僅只是按下錄影,再回到電腦前去重新拼貼我得到的一切。

如同所有人常說的一句老話:「時間真的走得好快」。回到臺灣後,創了公司、又創了劇團,用很長的時間做了幾檔製作、拍攝幾支紀錄片,甚至VR(虛擬實境)短片。2022年春末夏初,有幸透過文策院邀約,前往巴黎參訪以XR(延展實境)創作內容為主題的「NewImages Festival」。某一晚,大夥邀約了幾位人在巴黎、不同領域的臺灣藝術家齊聚,有的朋友駐村後,便透過各種方式留在法國,展演不斷,並廣受邀約合作;有的剛剛唸完書;有的在比利時、德國工作,剛好來巴黎演出。

這幾年來有2、3次經過巴黎的機會,有時會和當時正在西帖駐村的藝術家碰面,回到他們居住的工作室,正是我以前的工作室。桌子、椅子方位換了,但還是當年的樣貌,有一種今昔稍微錯置的感受,不自覺地企圖在空間中,尋找當時拍攝工作的牆面和物件方位。回神過來,其實我再找的當然不是那些家具、物件,我找的是駐村時的自己,一個無所畏懼,一個自由的自己。

「駐村的時光,對我往後的創作、工作有什麼樣的意義?」,其實相同問題對於不同階段的我,會有非常不一樣的答案。我很確定的是:因為年輕,因為其實還沒有什麼作品,也沒有什麼與人、策展人、藝術節交流的經驗,也沒有期待甚至壓力,我過了一段深刻和自我相處的時光。而那段時間的各種養分,深深地長在身體中。

與林如萍老師攝於巴黎駐村工作室前

與林如萍老師攝於巴黎駐村工作室前

作者:周東彥

編譯:英科資訊科技股份有限公司